“非物质文化遗产”是人类文明的结晶,是中华几千年文明的宝贵文化遗产,历经数代人口口相传,形成了各个民族和地区独有的传统文化。

鄱阳湖畔都昌县,灯火楼台一万家。都昌是地域大县,也是文化大县。作为江西省18个文明古县之一,都昌县历史文化源远流长,有“耕读传家,尊师重教”的优秀传统文化。千百年来,鄱阳湖养育着都昌儿女,见证着历史变迁,世世代代都昌人在守望着都昌这块家园。历史上也有很多邑外名人驻足都昌,流连忘返,为都昌风光点赞,为都昌人文喝彩,为世人了解都昌留下了不可或缺的精神财富。

都昌有着浓郁的乡土风情,这种乡土风情也孕育了璀璨的民间文化艺术。都昌打岔伞( 2010年6月被列入省级第三批非物质文化遗产代表名录)、都昌鼓书(2021年5月入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录)等非物质文化遗产,蜚声内外。

都昌八景宣传片

(都昌鼓书视频)

2021年6月10日,国务院正式公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录(共计185项)和国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录(共计140项),都昌鼓书入选其中,我县首次新增一项国家级非物质文化遗产名录,非遗保护工作迈上新台阶!

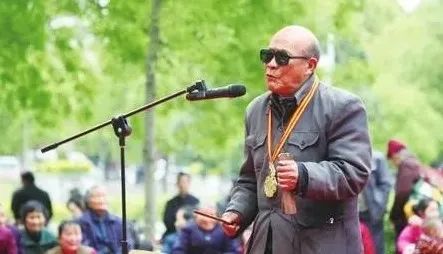

都昌鼓书是一种江西省的汉族说唱艺术。道具是一鼓一板,击鼓渲染气氛,打板点拍节奏。这种形式经过了漫长的历史演变。清《都昌县志》载:"唐贞观二十一年(公元648年)从祀"于大成殿的有大批先贤先儒。在祭祀和佾舞图中,乐器有建鼓、大鼓、楹鼓、应鼓、巩鼓、编钟、特磬、笙、笏、篪、笛、瑟、琴、埙、排箫、搏拊等。可见,鼓在一千五百年前已为都昌乐器之最。直至二十世纪八十年代,都昌各处仍有制鼓者,且品种繁多,堪称鼓之乡。搏拊,空心木乐器,须置架上,由双手或单手击打演奏。

都昌鼓书俗称“唱传”,其演变过程是:“讲学-讲传-唱传”。史载:“都昌之学建于唐咸通中,宋因之,建炎之后更”。(同治版《都昌县志》)大批本土名仕名儒辈出,他们著书立说,在都昌广建书院,教化乡里,由此“讲学”风行。讲学先生又常与民众“讲今古奇观”,于是派生讲传。明万历年间,青阳腔传入都昌,与本土盛行的弋阳腔揉合成高腔,普及全县。高腔是坐堂演唱,一唱众和伴以锣鼓的戏曲,此形式被讲传者吸收,把单纯的“讲传”变为击鼓打板锣钹伴奏、有说有唱的唱传。唱传分单人演唱和众人坐堂演唱两种。至清,已有专设专场和职业说书艺人,曲目达数十本。

都昌鼓书内容广泛,具有厚重的民族文化价值,多变的击鼓技艺和声情并茂的演唱艺术,具有较高的艺术价值;表演形式简单,场地大小皆可,无置景服饰要求,演唱书目均为民众喜闻乐见。

△都昌鼓书纪录片

都昌鼓书,俗叫“唱传”。“唱传”源于“讲传”,“讲传”始自“讲学”。

都昌文化底蕴丰厚,宋起大批名儒名仕辈出,仅宋进士140余名。他们著书立说,创建书院,教化乡里。仅“汇东书院广至二十间”(同治版《都昌县志》卷六)。“诸生以时读书,习礼其间”,“终日讲习指南而不知归”(同治版《都昌县志》卷十),至明清,又添讲堂、书舍、学馆多处,都域四处皆朗书声。

“讲学”先生常与民众一起,“讲今古奇观,古人传记”很受欢迎。讲者又随情节之变化而生热情,时而敲桌,时而吟唱,并模仿形声,使书的内容具有一些艺术性,更为民众喜爱。于是,“讲传”风行全县茶肆酒楼。

明万历年间,皖南青阳腔传入都昌,与本土盛行的弋阳腔融合成高腔。高腔是一种坐堂演唱,一唱众和帮腔以锣鼓伴奏的戏曲,这种艺术形式即被讲传人吸收把单纯的“讲传”变为击鼓打板锣鼓伴奏有说有唱的“唱传”,唱传因丰富了艺术性,随即在全县流行并广泛在周边县流传。

晚清,大批鼓书名艺人竞湖传艺,曹汉轩、汪际响、沈克根、张华敏、罗江神、江先昭、詹昌炳等,都是上往下传的一批艺人。尤其是陈厚贤传多宝夏巧亭、夏又传朱毛仔,朱将鼓书技艺炼就炉火纯青的高水平,唱红景德镇、乐平等地书场,并多次获奖,于1969年回故乡都昌行艺,并传本乡艺人刘天宝,使之技艺大增,成为代表性传承人。

近年来,都昌县高度重视优秀传统文化的传承和发展,每年都会举办都昌鼓书大赛,通过大赛培养都昌鼓书的传承人,拓展群众基础,使这一优秀民间艺术发扬光大,代代传承。

2010年6月被列入省级第三批非物质文化遗产名录。

2021年5月入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

据了解,目前都昌县有《都昌鼓书》入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名单。省级非物质文化遗产有《都昌鼓书》、《打岔伞》和《老爷庙的传说》。

请输入验证码